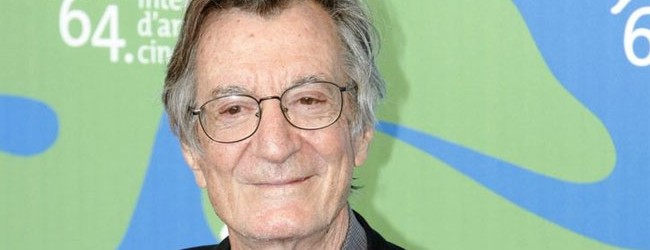

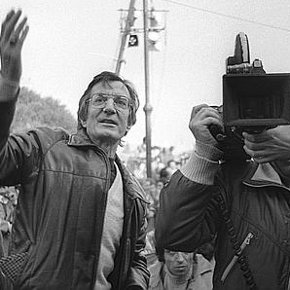

OMAGGIO A CARLO LIZZANI

Una scelta di vita

Non si giudichi il gesto con cui Carlo Lizzani si è spento sabato 5 ottobre 2013. Non se ne faccia oggetto di retoriche parate ideologiche pro o contro delicate questioni che riguardano etica, morale e credo individuale. Si rispetti l’atto per quello che è stato: una scelta di vita, condivisibile o meno, come tale non meritevole di condanna, né tantomeno del silenzio con cui si tende a nascondere il disdicevole, l’osceno, l’indicibile. Si ricordi invece l’uomo dietro il personaggio, la cui estrema riservatezza ne ha caratterizzato l’esistenza sin nel dolore più intimo e profondo.

Nel suo “lungo viaggio nel secolo breve”, Lizzani ha vissuto le fasi più importanti del Novecento italiano prima giovane fascista antifrondista, partigiano e comunista, poi – abbandonando il Partito nel 1957 dopo i fatti di Ungheria – dimostrando sempre una forte autonomia e libertà di pensiero vigile nell’osservare e indagare la società contemporanea attraverso gli strumenti intellettuali, primo fra tutti il cinema. Critico, saggista e storico (la seminale Storia del cinema italiano, base formativa di molti studiosi a venire), sceneggiatore per Aldo Vergano (con lui il debutto ne Il sole sorge ancora), Roberto Rossellini (Germania anno zero) e Giuseppe De Santis (Riso amaro, Non c’è pace tra gli ulivi), regista di circa settanta film, nonché acuto operatore culturale (tra le varie attività la direzione tra il 1979 e il 1982 della Mostra del Cinema di Venezia, che riacquisisce il prestigio perso con il notevole calo di pubblico nel decennio precedente), l’autore romano non ha mai tradito la propria concezione del mezzo cinematografico, strumento formativo di coscienza singola e collettiva. Pur se non annoverato tra i grandi colleghi suoi coetanei, Lizzani ha costruito un’opera rilevante dagli intenti educativi di matrice gramsciana, capace di parlare a un pubblico popolare fornendogli le basi per una riflessione personale; questo sia nei numerosi documentari (tra cui La muraglia cinese, Facce dell’Asia che cambia, Africa nera Africa rossa), che nei primi film di finzione post-neorealisti (Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato, Achtung, banditi!, Cronache di poveri amanti, Ai margini della metropoli, L’amore che si paga, episodio de L’amore in città). E ancora di più nella produzione successiva quando – facendo propri gli schemi e gli stili dei generi narrativi, dalla commedia (Lo svitato, Il carabiniere a cavallo, La vita agra) allo storico (Il gobbo, L’oro di Roma, Il processo di Verona, Mussolini ultimo atto, Hotel Meina e l’incompiuto L’orecchio del potere), dallo spaghetti western (Un fiume di dollari, Requiescant) al drammatico (L’amante di Gramigna, Fontamara, Mamma Ebe) e soprattutto al polizi(ott)esco [Svegliati e uccidi, Banditi a Milano, Barbagia (La società del malessere), Torino nera, Storie di vita e malavita, Kleinhoff Hotel] – il cineasta ha condotto un discorso sì più variegato, caratterizzato dai diversi registri, ma sempre coerente ai propositi divulgativi originari. Un cinema utile e importante, capace di istruire senza insegnare. A quel Maestro, il cui devoto impegno ha aiutato tanti a maturare, un dovuto ringraziamento.

Critico, saggista e storico (la seminale Storia del cinema italiano, base formativa di molti studiosi a venire), sceneggiatore per Aldo Vergano (con lui il debutto ne Il sole sorge ancora), Roberto Rossellini (Germania anno zero) e Giuseppe De Santis (Riso amaro, Non c’è pace tra gli ulivi), regista di circa settanta film, nonché acuto operatore culturale (tra le varie attività la direzione tra il 1979 e il 1982 della Mostra del Cinema di Venezia, che riacquisisce il prestigio perso con il notevole calo di pubblico nel decennio precedente), l’autore romano non ha mai tradito la propria concezione del mezzo cinematografico, strumento formativo di coscienza singola e collettiva. Pur se non annoverato tra i grandi colleghi suoi coetanei, Lizzani ha costruito un’opera rilevante dagli intenti educativi di matrice gramsciana, capace di parlare a un pubblico popolare fornendogli le basi per una riflessione personale; questo sia nei numerosi documentari (tra cui La muraglia cinese, Facce dell’Asia che cambia, Africa nera Africa rossa), che nei primi film di finzione post-neorealisti (Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato, Achtung, banditi!, Cronache di poveri amanti, Ai margini della metropoli, L’amore che si paga, episodio de L’amore in città). E ancora di più nella produzione successiva quando – facendo propri gli schemi e gli stili dei generi narrativi, dalla commedia (Lo svitato, Il carabiniere a cavallo, La vita agra) allo storico (Il gobbo, L’oro di Roma, Il processo di Verona, Mussolini ultimo atto, Hotel Meina e l’incompiuto L’orecchio del potere), dallo spaghetti western (Un fiume di dollari, Requiescant) al drammatico (L’amante di Gramigna, Fontamara, Mamma Ebe) e soprattutto al polizi(ott)esco [Svegliati e uccidi, Banditi a Milano, Barbagia (La società del malessere), Torino nera, Storie di vita e malavita, Kleinhoff Hotel] – il cineasta ha condotto un discorso sì più variegato, caratterizzato dai diversi registri, ma sempre coerente ai propositi divulgativi originari. Un cinema utile e importante, capace di istruire senza insegnare. A quel Maestro, il cui devoto impegno ha aiutato tanti a maturare, un dovuto ringraziamento.