Il cinema dell’apparenza

La locuzione cinéma du look aveva in origine un’accezione negativa, come molte locuzioni che poi hanno definito movimenti e stili artistici, dall’impressionismo in poi. Era una definizione che voleva sottolineare come in certi film lo stile avesse preso il posto della sostanza, ma in realtà descriveva bene un’idea di cinema dove l’immagine si era ripresa la sua predominanza, anche in modo violento. Jean-Jacques Beineix fu il primo membro di questo movimento partito dalla pubblicità, da precedenti inglesi (i fratelli Scott), americani (De Palma) o italiani (Argento) e approdato a una sua specificità francese.

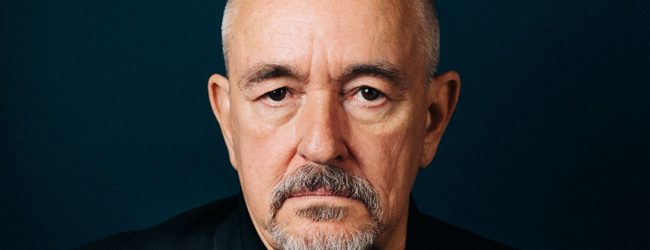

Look significa sguardo, certo, ma anche apparenza, il modo in cui attraverso trucco e vestiario ci vedono gli altri: in questa ambivalenza c’è tutta l’opera di Beineix, morto il 13 gennaio 2022 a 75 anni, un regista sostanzialmente rimosso dalla critica e da molti cinefili dopo aver definito immagini e immaginari di un intero decennio, ispirando cineasti che hanno resistito anche dopo gli anni ’80 come Luc Besson e Leos Carax. Il suo primo lungometraggio è già una dichiarazione che infatti scombinò le carte nel 1981: Diva è un saggio di colori carichissimi, di chiaroscuri estremi, di pathos e romanticismo portati al grado zero, che sposta il realismo descrittivo su un altro piano estetico e usa il giallo come gioco, radicalizzando l’attitudine ironica della Nouvelle Vague e del post-moderno. È un film esplicitamente basato sulle icone, la superficie delle immagini, corpi come oggetti da esporre in una galleria d’arte ed è uno dei primissimi film – per non dire il primo – a parlare di pirateria nell’arte, ovvero la sua riproduzione degradata, il suo furto e la duplicazione.

Un successo clamoroso praticamente in tutto il mondo che, come Strade violente di Mann, impone un marchio proprio sull’iconografia di un periodo, sul modo di intendere la creazione delle immagini. L’altro film per cui ricorderemo Beineix, più che per l’opera seconda Lo specchio del desiderio, è quello più ambizioso benché meno complesso nel racconto: Betty Blue (1986), che racchiude tutti gli elementi dei film d’esordio togliendogli il paravento del giallo o del noir, immergendo un melodramma torrido nei colori primari, nei paesaggi estetizzanti del Rodano, di Marsiglia e dell’Occitania che restituiscono l’anima tormentata di una nazione, raccontando lo squallore in modo ancora più diretto di Diva ma riscattandolo proprio con lo sguardo, lo stile, l’apparenza, col calore di una messinscena eccessiva, di un sentimentalismo sfrontato, di un corpo e un volto come quelli di Béatrice Dalle, che segnano anche loro un’epoca, come le musiche di Gabriel Yared, vera e propria colonna sonora di un decennio.

Le immagini, i luoghi, il taglio che luci e obiettivi danno alle inquadrature dei film di Beineix sono ancora oggi sorprendenti, ma allo stesso tempo, proprio per la loro inscrizione dentro un preciso spirito del cinema, sembrano superate. Forse è per questo che il suo nome è odiato dalla critica a lui contemporanea e scomparso dalla bocca dei cinefili dopo gli anni ’90.

Un cineasta controverso che pure ha creato epigoni e lasciato eredi come Caro e Jeunet, o di recente Yann Gonzales. Non è la retorica del maestro dimenticato che ci interessa, anche perché Beineix probabilmente un maestro non lo era, ma cercare di ricordare un regista che ha influenzato il cinema a lui contemporaneo come pochi altri in Europa, cogliendo il paradosso di un’influenza così pesante da diventare un peso.

Il cinéma du look come un marchio da espiare e che oggi diventa etichetta nostalgica; mentre a rivedere quei film oggi si può cogliere la vita che vi scorreva sotto, il pensiero, magari debole ma efficace, che dava forza a quelle immagini così sontuose e stupefacenti.