Prima di Bong

E fu così che, la notte del 9 febbraio 2020, l’America si accorse dell’esistenza (cinematografica) della Corea del Sud. Si semplifica e si esagera, ovviamente, ma è indubbio che con Parasite di Bong Joon-ho l’Academy abbia deciso di consacrare un’industria ritenuta – chissà secondo quali parametri – finalmente matura e degna di attenzione. Suona sempre come una gentile concessione, ma tant’è: in un’annata in cui le migliori alternative erano opere con un forte rimando alla realtà (1917, C’era una volta a… Hollywood, The Irishman, Jojo Rabbit), remake / spin-off (Joker) e storie “tratte da” precedenti letterari (Piccole donne), a vincere è un film in tutto e per tutto originale, non adattato da un’altra fonte. Qualcosa da prendere a esempio, un modello e anche un po’ un monito: come a dire che l’Asia non è solo e non è più quel mondo esotico da apprezzare in modo laterale e parziale (il nipponico Departures, Oscar per il Miglior Film Straniero nel 2009), ma è vicinissima e intercetta pienamente il gusto occidentale, riuscendo a creare da zero storie e contenuti.

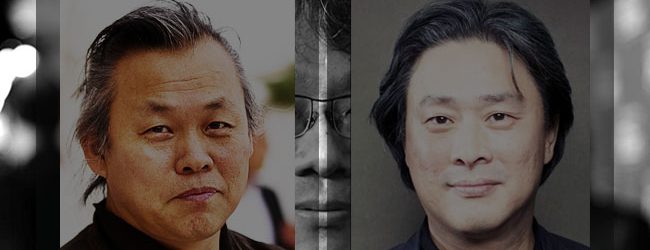

Parasite è un piccolo miracolo compositivo, e Bong trova – dopo due tentativi andati a vuoto, Snowpiercer e Okja – la quadra non con il suo lavoro migliore ma di sicuro con quello più appetibile e vendibile ad una vasta platea. La sua palestra è stata proprio l’industria coreana, che premia quasi esclusivamente il film di cassetta e il blockbuster, relegando i produttori indipendenti ad un ruolo più che marginale (Darcy Paquet). L’autore e l’autorialità sono messi al bando o, per meglio dire, sono sacrificabili. Negli ultimi decenni sono (stati) perlopiù ignorati Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Hong Sang-soo. Tutti registi che hanno vissuto e tutt’ora vivono sulla loro pelle un curioso paradosso, quello di essere malvisti in patria e idolatrati in Europa. E che, nel momento in cui vengono presi in considerazione dagli Usa, sono regolarmente vampirizzati (l’Old Boy rifatto da Spike Lee) o plasmati a loro immagine e somiglianza (The Last Stand – L’ultima sfida di Kim Jee-woon, con Arnold Schwarzenegger).

Per i festival sono diventati una presenza fissa, in binomi quasi indissolubili: Kim alla Mostra di Venezia, Park a Cannes, Hong a Locarno. Dovessimo trovare una coordinata temporale precisa, per inquadrare questa tendenza, sceglieremmo i primi anni 2000, ovvero il periodo in cui la hallyu – la new wave che ha portato ad un incremento della popolarità globale della cultura sudcoreana, come precisa Kang Se-i in Introduction: Conceptualizing the Korean Wave – ha trasformato una cinematografia devastata a causa del regime in uno dei movimenti artistici più importanti a livello mondiale. E, di nuovo, dovessimo scegliere due capifila, opteremmo senza dubbio per Kim Ki-duk e Park Chan-wook. Due cineasti divenuti di culto nello stesso anno, il 2004, in un’escalation inarrestabile: a febbraio La samaritana è Orso d’Argento a Berlino, a maggio Old Boy vince il Gran Premio della Giuria a Cannes (“Il film che avrei voluto fare”, disse il presidente Quentin Tarantino) e a settembre Ferro 3 – La casa vuota raccoglie il Premio Speciale per la Regia a Venezia. Entrambi raccontano universi violenti e stravolti, privi di confini etici su ciò che è consentito e non è consentito fare. E per entrambi uno degli stimoli principali, a inizio carriera, è stata la denuncia sociale: Address Unknown (Kim, 2001), The Coast Guard (Kim, 2002) e JSA – Joint Security Area (Park, 2002) seguono in fondo la medesima urgenza espressiva, concentrandosi sul dilemma irrisolvibile della Corea divisa. Il trait d’union è rappresentato, dunque, dalla ricerca e dalla perdita d’identità, dall’incapacità di identificarsi e riconoscersi in una nazione – in una realtà – che genera mostri e brutalità, abbandonando il singolo a se stesso e ai suoi demoni.

Diversissimo è lo stile, il pattern visivo e narrativo: Park è un esteta, un chirurgo freddo e distaccato, un tecnico che ama la pulizia formale e i funambolismi (e chi se lo dimentica quel carrello orizzontale insanguinato?); l’idea di cinema di Kim si basa sull’astrazione, sull’assenza di un contesto, sulla favola “morale”, sovente priva di parole. Caratteristiche che sembrano la logica conseguenza delle loro biografie: Kim Ki-duk è un agricoltore che dai 17 ai 20 anni lavora in fabbrica, si arruola in marina per cinque anni e negli anni ’90 vende i suoi quadri a Parigi; Park Chan-wook studia filosofia, fonda circoli cinematografici, diventa critico cullando il desiderio di intraprendere la carriera da regista fin dal liceo, dopo la visione di La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Artista bohémien e autodidatta l’uno, cinefilo raffinato che studia i grandi maestri l’altro; entrambi visionari, e schiavi della loro visionarietà. Perché la “Trilogia della vendetta”, formata da Mr. Vendetta (2002), Old Boy (2003) e Lady Vendetta (2005), e l’analisi dell’animo umano, tramite dialoghi fatti d’immagini, dei vari L’isola (2000), Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003) e Ferro 3 (2004) costringeranno Park e Kim alla continua replica di loro stessi, pena l’oblio.

Storie di successo che si specchiano in una deriva fallimentare. L’involuzione del linguaggio trascina Kim Ki-duk in una spirale discendente che lo conduce a L’arco (2005), Time (2006), Soffio (2007) e Dream (2008). Un poker di titoli che reitera le tematiche dell’amore, del paradosso, dello scandalo – più esibito che realmente sentito. Ed è subito depressione artistica, che sfocia nel documentario Arirang (2011), lunga video-confessione in cui l’autore esterna i suoi tormenti interiori. Per uscire dalle secche della mancanza di creatività, in sintesi, la soluzione è rendersi parte integrante dell’opera d’arte, alimentando il culto di sé e (con)fondendo verità e finzione – il mai del tutto chiarito incidente sul set di Dream, che avrebbe quasi causato la morte per soffocamento di un’attrice. Park Chan-wook si perde, invece, cercando di diversificare: nascono così Sono un cyborg, ma va bene (2006), romantica storia d’amore sospesa tra realismo e magia, e Thirst (2009), horror soprannaturale sulla passione vampiresca. L’America lo riporta nei ranghi, proponendogli prima La talpa – come ricorda Joe Cunningham su IndieWire – e poi Stoker (2013), in cui viene chiamato a trasporre uno script che sembra perfetto per le sue corde – col risultato, all’opposto, di una decisa spersonalizzazione. Crisi, manierismo, canto del cigno: guardassimo a Pietà (Kim, 2009) e a Mademoiselle – The Handmaiden (Park, 2016) come a due opere “senza autore”, film privi della firma di un cineasta ampiamente conosciuto, ci potremmo ritenere pienamente soddisfatti. Il problema è che noi, quei registi, li conosciamo, e non possiamo fare a meno di vedere nelle due pellicole il disperato bisogno di ribadire e certificare un talento smarrito anni prima. Prodotti che accontentano e che riassumono due filmografie, rielaborando stilemi e spunti ormai mandati a memoria, premiati “prima che sia troppo tardi” (Leone d’Oro e BAFTA), come un riconoscimento alla carriera più che al singolo progetto. Il fatto che Pietà e Mademoiselle raccontino di estranei che si insinuano nelle vite altrui, proprio come fa Parasite, non ci sembra neanche una coincidenza così sospetta: l’humus culturale e la necessità di raccontare la brutalità della società sono le stesse, cambia e si aggiorna la modalità di rappresentazione. Da una korean wave ad un’altra. O forse, più semplicemente e banalmente, da una manciata di ottimi film divenuti iconici ad un’altra, fino al successivo passaggio di consegne.