Il Cinema Ritrovato – XXX edizione, 25 giugno – 2 luglio 2016, Bologna

Un cinema del controllo, dell’immersione e della dispersione

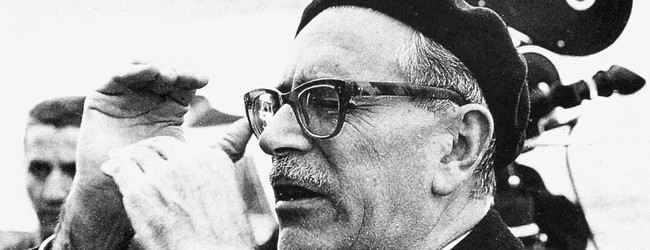

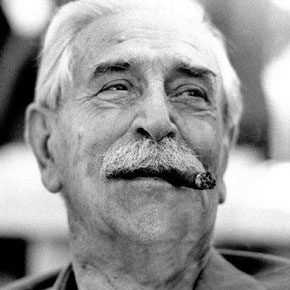

La retrospettiva dedicata a Mario Soldati, nel ricco programma del Cinema Ritrovato 2016, è stata l’occasione per riscoprire la filmografia di un regista di grande versatilità. Scrittore, giornalista, accademico, militante del Partito Socialista, uomo di teatro e di televisione, Soldati manifesta le stesse multiformi capacità anche nei percorsi imprevedibili della sua filmografia.

Un corpus di film che sembra seguire binari paralleli, alternativi rispetto alle mode, al cinema più “à la page”: si veda, per esempio, il rifiuto di salire sul carro dei vincitori, nel periodo in cui il Neorealismo è celebrato in tutto il mondo. I nove film proiettati durante il festival bolognese possono solo dare un’idea dell’eterogeneità della sua produzione. Comprendono anche due cortometraggi, il neorealistico Chi è Dio? (1945), scritto anche da Zavattini, con attori presi dalla strada, e Il ventaglino (1953),  tratto da Pirandello e inserito nel film a episodi Questa è la vita. Soldati considerava il suo vero esordio Dora Nelson (1939), brillante commedia sul cinema, con i dialoghi scritti da Luigi Zampa, in cui da un lato Soldati dimostra il suo amore per il cinema classico americano, dall’altro rivela tutta l’influenza di Mario Camerini, di cui è stato collaboratore. La splendida Assia Noris, attrice cameriniana per eccellenza, vi interpreta i due ruoli antitetici di una diva del grande schermo e della sua sosia di umili origini.

tratto da Pirandello e inserito nel film a episodi Questa è la vita. Soldati considerava il suo vero esordio Dora Nelson (1939), brillante commedia sul cinema, con i dialoghi scritti da Luigi Zampa, in cui da un lato Soldati dimostra il suo amore per il cinema classico americano, dall’altro rivela tutta l’influenza di Mario Camerini, di cui è stato collaboratore. La splendida Assia Noris, attrice cameriniana per eccellenza, vi interpreta i due ruoli antitetici di una diva del grande schermo e della sua sosia di umili origini.

Invece, il celebre Piccolo mondo antico (1941) rappresenta perfettamente il filone calligrafico e formalista di Soldati, insieme alla cupa storia di ombre e fantasmi Malombra (1942), anch’essa tratta da Fogazzaro, con una febbrile, “duplice” Isa Miranda. Nel primo già si colgono aspetti ricorrenti fondamentali nel cinema di Soldati: l’amore per i soggetti tratti dalla letteratura, l’attenzione ai personaggi secondari (che talvolta irrompono con grande carisma e rubano la scena: il padre Tosi di Corrado Racca in Malombra, il fastidioso Camilluccio Barbarotti di Alberto Sordi in Le miserie del signor Travet, del 1945, a cui la grande commedia all’italiana dei decenni successivi, Fantozzi in primis, deve molto), l’approfondimento della psicologia delle eroine (spesso dal carattere forte e difficilie, quando non sofferenti di disturbi mentali), il tema delle differenze di classe, il gusto per le parlate dialettali, la cura dettagliata di costumi, scenografie naturali e no.

In un cinema molto attento ai valori estetici e iconografici delle immagini, ma che fa del dialogo il vettore narrativo più utilizzato, ermerge anche una grande capacità di creare la tensione: il tempo reale e l’eliminazione della musica nella scena della morte di Pierina in Fuga in Francia (1948), il punto di vista impotente del bimbo nell’ultra-british e labirintico La mano dello straniero (1954). Un grande controllo registico, che sa anche lasciare spazio all’emozione. Come nell’inquadratura finale di quello che è forse il capolavoro di Soldati, La provinciale (1953): stringersi insieme e abbracciare con lo sguardo i propri luoghi. Perdersi nel paesaggio.