Come scrive J. C. Herz in Joystick Nation (malamente tradotto in Il popolo del joystick da Feltrinelli), se Quarto potere fosse ambientato ai giorni nostri Orson Welles non sussurrerebbe “Bocciolo di rosa”, ma “Mario!”.

Bene, Joystick Nation è un libro di quasi 20 anni fa. Da allora i giochi elettronici sono diventati più pervasivi, quotidiani, portatili. A dirla tutta, i videogame sono bell’e finiti; dappertutto. Il che significhi due cose: 1) che l’era del contenuto videoludico “puro” e di nicchia si è esaurita, sia per quanto riguarda dinamiche à la Pong (1972), non a caso sempre più imitate con romantica reverenza dai nostri tempi convergenti, sia perché l’ex manipolo di nerd col joystick in mano oggi è una percentuale consistente della popolazione planetaria (valga come esempio su tutti il 58% degli Usa, che videogioca quasi ogni giorno). E 2), che oggi i videogiochi sono sparsi ovunque. E non solo perché anche negli angoli più remoti è possibile scovare pc, console o chissà quale altro supporto (banalmente, un telefono); piuttosto, oggi di dinamiche e contenuti videoludici si trova traccia fra le corsie degli ospedali, nella didattica più avanzata, nella finanza, al cinema e in tv, in tutti i social network, nello sport, nei musei e, be’ sì, pure sui campi di battaglia. Che a voler essere onesti sono il posto meno sorprendente di tutti vista la contiguità annosa, addirittura fondativa, del settore bellico con quello dei pixel interattivi – non troppo simbolicamente il primo videogioco, Tennis for Two, fu creato nel 1958 in un laboratorio militare da William Higinbotham, un fisico che dedicò tutta la vita a redimersi dopo aver progettato il timer della prima bomba atomica.

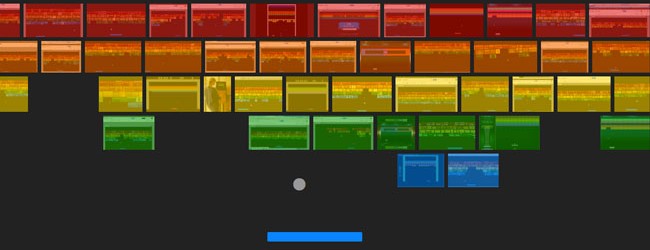

A ben guardare l’ultimo mezzo secolo, i videogiochi sono (stati) fondamentali, stricto sensu: le menti dietro internet, o più banalmente gli autori di software, sistemi operativi e diavolerie assortite entrati nell’uso quotidiano non hanno dedicato l’esistenza al computer attratti da mirabolanti righe di codice, ma da quel giochino provato anni fa su Intellivision, Amiga, Nintendo… Ben prima di Apple, Steve Jobs e Wozniak realizzarono Brakeout per Atari. A sua volta Nolan Bushnell venne illuminato sulla via di Spacewar. I nati dagli anni ‘70 in poi hanno un immaginario per cui e in cui l’interazione in tempo reale con lo schermo è ovvia. Come nella mente dei baby boomer la grammatica cine-televisiva forgiava modelli di pensiero e riferimento, oggi retorica e pratica videoludica riecheggiano fra i tessuti mentali più condivisi – in questo senso Ralph Spaccatutto è fra i (meta)film più lucidi dell’ultimo lustro. Ora il videogioco affronta la sfida più bella della sua esistenza: da una parte, anche grazie alla crescente produzione indipendente e a ridimensionate barriere d’ingresso, l’anelata maturità contenutistica, quella in grado di farlo definitivamente sconfinare oltre gli stringenti cliché dei primordi (la triade consunta del “Salva-la-principessa-Distruggi-l’astronave-Annienta-il-nemico”). Dall’altra disegna il (suo) futuro; sfrutta il fatto di avere una matrice pre-culturale e un’essenza tecnologicamente adattiva per integrarsi alla vita quotidiana ridefinendone gli ambiti: i videogame didattici permettono un apprendimento 10 volte più rapido del normale; i medici videogiocatori sono molto più precisi degli altri; dure tecniche di allenamento possono essere correttamente riprodotte e monitorate a casa per sollazzare i migliori atleti da tinello; presto quasi tutti giocheremo in giro, per strada, nel e con il contesto urbano o il supermarket, fra impianti cibernetici, visori indossabili e realtà chissà quanto aumentate; vero, anche i famigerati droni sfruttano hardware ludici peraltro datati.

In altri termini, oggi i videogame ricordano il cinema dei primi anni del secolo scorso. Appena superata l’età dell’enfant prodige (tecnologico), va acquisendo consapevolezza di sé attraverso i Griffith, i Ford o i Murnau.

Solo che da vessato passatempo per donne e bambini – giusto per ricordare Sartre e il suo rapporto con la Settima Arte – il videogame invade la vita di ogni giorno con una capillarità e una potenza mai viste prima.

È stato la musa di questi tempi e come loro va riscrivendosi in fretta. Sottovalutarne l’impatto e le dinamiche, o non saperne decodificare il polimorfico linguaggio, significherebbe non capire il mezzo più vicino ai giorni che ci aspettano. Perché i videogiochi sono finiti. E l’era dei vita-giochi inizia. Dovunque. Rosebud… ops, Mario!