La dura vita del rifacimento

E’ prassi abbastanza comune quella d’iniziare a parlare di un film scegliendo un particolare per sviluppare successivamente un’analisi in grado d’abbracciare l’intera pellicola. Dico questo perché per il remake de La cosa di Carpenter – stesso titolo, regia di Matthijs van Heijningen Jr. – questa sembra essere la via più ovvia d’iniziare il discorso, poiché il film è privo di rilevanti modifiche sotto il piano narrativo, seppur l’intenzione fosse quella di realizzare un prequel, e in questo svolgendo positivamente il proprio dovere riprendendo, senza sforzi aggiuntivi, ciò che nel classico “carpenteriano” aveva funzionato.

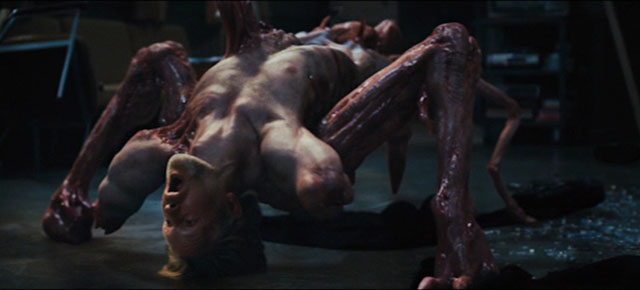

E’ la colonna di cubi riflettente, presente all’interno dell’astronave della “cosa”, che prenderò come punto di partenza, l’indugiare stesso della MDP, anche in dettaglio, mostra quanto la sua presenza non sia solo ornamentale; il suo aspetto sembra essere quello di una riproduzione sgranata, pixellata, come un’immagine digitale che cerca di prendere forma divenendo simulacro della realtà, ma che come sappiamo, essa non è altro che una metamorfosi linguistica della fonte, le informazioni vengono immagazzinate attraverso il linguaggio binario divenendo altro dalla realtà. Detto questo pare fin troppo chiaro come il collegamento con il mostro al centro della vicenda (in grado di prendere le sembianze di altri organismi viventi, ma senza cambiare il proprio essere ontologico) sia diretto, e quanto il richiamo al sistema digitale venga giustificato simbolicamente. Ma tutto ciò potrebbe essere superfluo se non s’instaurasse un rapporto dialettico con l’originale, dove il senso materico dell’effetto speciale artigianale, presente nella pellicola di Carpenter, viene sostituito dall’uso digitale che qui dona sì più fluidità, ma allo stesso tempo toglie identità a ciò che si vede e viene a mancare quel senso di affetto provato per la manualità e l’artificialità dell’effetto in sé. Il remake de La cosa, in un certo senso, perde il referente con l’originale, e questo è evidente nella differente costruzione della tensione. Nel remake tutto è costruito attorno alla classica idea di mostro in agguato, dove la suspense porta allo spavento improvviso alla fine delle sequenze d’inseguimento. In Carpenter lo spavento non è mai un dato inaspettato, il sibilo stesso della “cosa” ha l’intento di preparare all’orrore lo spettatore, ma soprattutto il regista americano costruisce nella sua versione una strategia del sospetto che diveniva problematica essenziale per cogliere l’ambivalenza ontologica dei personaggi, per sfociare poi in dilemma su come riconoscere in sé l’alterità (“se sono un mostro ho coscienza di esserlo?”), ben visibile dal timore che tutti provavano durante la prova del sangue. Nel remake tutto questo non viene perduto, ma semplicemente la sua importanza è minore per la differente gestione di equilibri ritmici e linguistici, e il collegamento simbolico con il digitale diviene perfetta metafora della pellicola, che cerca di essere analogo all’originale (questo è almeno l’intento de La cosa), per poi esserne semplice simulacro tradendolo negli aspetti più intrinsechi.

Detto questo pare fin troppo chiaro come il collegamento con il mostro al centro della vicenda (in grado di prendere le sembianze di altri organismi viventi, ma senza cambiare il proprio essere ontologico) sia diretto, e quanto il richiamo al sistema digitale venga giustificato simbolicamente. Ma tutto ciò potrebbe essere superfluo se non s’instaurasse un rapporto dialettico con l’originale, dove il senso materico dell’effetto speciale artigianale, presente nella pellicola di Carpenter, viene sostituito dall’uso digitale che qui dona sì più fluidità, ma allo stesso tempo toglie identità a ciò che si vede e viene a mancare quel senso di affetto provato per la manualità e l’artificialità dell’effetto in sé. Il remake de La cosa, in un certo senso, perde il referente con l’originale, e questo è evidente nella differente costruzione della tensione. Nel remake tutto è costruito attorno alla classica idea di mostro in agguato, dove la suspense porta allo spavento improvviso alla fine delle sequenze d’inseguimento. In Carpenter lo spavento non è mai un dato inaspettato, il sibilo stesso della “cosa” ha l’intento di preparare all’orrore lo spettatore, ma soprattutto il regista americano costruisce nella sua versione una strategia del sospetto che diveniva problematica essenziale per cogliere l’ambivalenza ontologica dei personaggi, per sfociare poi in dilemma su come riconoscere in sé l’alterità (“se sono un mostro ho coscienza di esserlo?”), ben visibile dal timore che tutti provavano durante la prova del sangue. Nel remake tutto questo non viene perduto, ma semplicemente la sua importanza è minore per la differente gestione di equilibri ritmici e linguistici, e il collegamento simbolico con il digitale diviene perfetta metafora della pellicola, che cerca di essere analogo all’originale (questo è almeno l’intento de La cosa), per poi esserne semplice simulacro tradendolo negli aspetti più intrinsechi.